Михаил ШУФУТИНСКИЙ: нет такого понятия, как «русский шансон», есть просто песня

БОСС-стиль | Гостиная

Текст | Юрий КУЗЬМИН

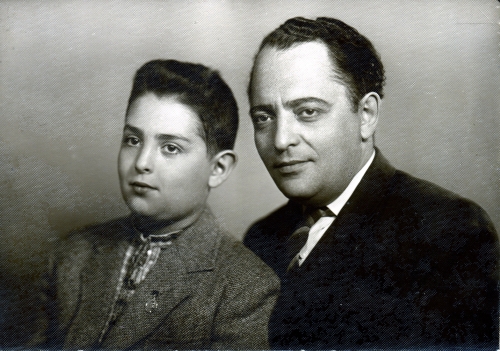

Фото | Из архива М. З. ШУФУТИНСКОГО

Популярнейший российский музыкант, исполнитель и продюсер, певец, которого многочисленные поклонники величают не иначе как Король шансона, — о своем творчестве, профессиональном становлении, семье и о том, почему он поет именно так, а не иначе.

— Михаил Захарович, мое первое знакомство с вашим исполнением состоялось в начале 1980-х, по-моему, в 1984-м. В то время было немало исполнителей, певших хрипловатым голосом. Вроде бы не ново. Но ваше пение поразило, не побоюсь этого слова, искренностью и достоверностью того, о чем и как вы поете. Тогда, я помню, были споры типа: «Он коренной одессит, никто так Одессу не понимает, как он», или «Да нет, он из Киева, разве вы не знаете?». Как вам удается добиться в своем исполнении такой искренности и достоверности? Что вы вкладываете в свои песни?

— Да, действительно, раньше, пока меня еще мало знали (хотя я уже в 1990-м вернулся из Америки), часто спрашивали: «Вы из Одессы или из Киева?» Я шутя отвечал: «Нет, мне не повезло, я родился в Москве».

Не могу сказать, как мне чего-то удалось добиться… Просто песни, о которых вы говорите, были спеты в эмиграции, и это было особое чувство: какая-то подсознательная, не осознаваемая полностью боль, щемящее чувство.

— Что-то вроде ностальгии?

— Ностальгия — это такая штука, которую большевики придумали. По чему ностальгия? По березкам? Но березки и в Булонском лесу очень красивые.

Я думаю, что это какое-то необъяснимое чувство о чем-то навечно утраченном. Мы ведь в то время уезжали не «туда», мы уезжали «отсюда». Никто из нас не знал, вернемся ли. Поэтому было щемящее чувство, что все это утеряно, а здесь оставались и многие друзья, и близкие, и годы — почти полжизни, прожитых здесь, в этой стране. И все это отражалось в творчестве вообще и в пении в частности.

Что же касается голоса… Специально со своим голосом я ничего не делаю — как говорю, так и пою. И, видимо, мои вокальные данные не столь уж сильны, что вызывает при пении некое раздражение связок. Оно и создает такую хрипотцу. Я не вокалист. Вокалист — совсем другая специальность. Там надо развивать свои голосовые данные, там надо учиться «садиться» на диафрагму, работать над дыханием, в общем, это определенная техника, которой я не владею. Я просто пою так, как бог на душу положит.

— Что и кто сыграли главную роль в вашем выборе профессии? Ведь ваш отец — врач, хотя он и был хорошим музыкантом-любителем. Да и ваши бабушка с дедушкой, любившие и понимавшие музыку, кажется, тоже не профессиональные музыканты…

— Корни были. Мой прадед служил скрипачом в Одесском театре, как мне рассказывал папа.

Когда мне было лет пять-шесть, папа принес домой трофейный аккордеон, где-то его купил, и играл на нем. Этот немецкий аккордеон мне очень нравился: черный, весь такой блестящий, с металлическими частями, и клавиши перламутровые, желто-золотистые. В общем, он меня просто потряс. И я, скорее, из любопытства и из интереса к такому инструменту стал учиться на нем играть. Мне нашли учителя, он приходил два-три раза в неделю и учил меня нотам, как подбирать музыку, как ее слушать. Вот так с пяти лет я стал играть на аккордеоне.

У меня был очень хороший слух. С детства я слышал, скорее, не мелодию, а конкретные звуки. Пение птиц, лай собаки, мычание коровы или шум проезжающего автомобиля — каждый из этих звуков укладывался для меня на своей высоте. И, когда я слышал весь этот звуковой хаос, звучавший за окнами в городе, я его подсознательно преобразовывал в музыку. Потом, когда у меня уже появился аккордеон, я брал некоторые аккорды и улавливал в них какую-то связь с тем, что помнил из раннего детства. Причем сам не знаю, как это ко мне пришло. И до сих пор я воспринимаю музыку таким образом.

— Немного смешной вопрос: какую-то роль в вашем стиле исполнения и умении держать себя на публике сыграло то, что вы с дедушкой устраивали дворовые концерты в годы вашего детства?

— О да, мы жили в большом московском дворе, квартир там было, наверное, сто. Двор у нас был вполне интернациональный. И особенно мне нравилось, когда дедушка выводил меня по воскресеньям с утра во двор, и я там играл. Людям это было по душе. И хотя я тогда мало знал и умел, но я играл, не стеснялся. А соседи резались в домино, чем-то там другим занимались. И все мне хлопали. Помню, мне хотелось, чтобы побыстрее наступило воскресенье и меня снова вывели бы туда, и я сыграл бы что-то новое. Еще вспоминаю, как меня посылали утром в магазин за хлебом, а я рвался побыстрее вернуться, пока доминошники не разошлись, и садился для них играть.

Потом учитель пения сказал, что у мальчика очень хороший слух, хорошие данные и надо его учить музыке профессионально, то есть определить в музыкальную школу. В музыкальных школах тогда аккордеон не преподавали, потому что он считался буржуазным инструментом, а у нас, мол, музыка народная. И мне в Туле заказали баян, поскольку то, что продавалось в магазинах, никуда не годилось, а тульские баяны всегда считались одними из лучших. Мне привезли этот кнопочный баян, и учитель начал готовить меня к музыкальной школе. Конечно, между аккордеоном и баяном большая разница: в баяне тембрально не переключаются звуки, поэтому звучание у баяна довольно простое. Так что по сравнению с аккордеоном это было скучно. Но я учился, и мне было интересно осваивать новую клавиатуру. Все это мне давалось довольно легко, и уже на следующий год я поступил в музыкальную школу по классу баяна.

— В школьные годы вы увлеклись джазом. Как это отразилось, и отразилось ли, на вашем дальнейшем творчестве?

— В школе я немного освоил фортепиано, играл на нем в школьном ансамбле. У нас был преподаватель-тромбонист, который вел также эстрадный оркестр при клубе фабрики Гознак. Ему понравился мой слух, то, что я все схватываю на лету, и он привел меня в оркестр. Пианист там уже был, и я стал играть на аккордеоне. Еще у нас были два саксофона, труба, тромбон, в общем, настоящий оркестр. С этого я начал осваивать оркестровую технику игры в ансамбле.

В те годы все мы увлекались джазом. Наш руководитель приносил прекрасные аранжировки, каким-то контрабандным образом доставленные из-за границы. Мы переснимали их на фотографии друг для друга, переписывали и играли традиционный американский джаз больших оркестров, таких как, например, оркестр Гленна Миллера, и другие. Они и стали нашей школой. Потом мы выделились из клубного оркестра маленьким квинтетом и начали выступать отдельно с более импровизационной музыкой. А затем я поступил в музыкальное училище, и там у нас сложился музыкальный коллектив, так сказать, более просвещенный — он состоял из тех, кто учился музыке профессионально.

Наш джазовый «коллективчик» выступал в кафе «Молодежное» на Тверской, в кафе «Аэлита», потом открылось еще несколько джазовых кафе, где нам давали поиграть и где мы также репетировали. Это было весьма интересное время в плане того, что все вроде как недоступно, но при этом уже разрешено. Джазу тогда нигде не учили, мы учились сами. Мы играли, выступали, ходили на джем-сейшены, на собрания музыкантов, где каждый показывал, что он умел, и это было здорово. Вот так я и увлекся джазом, и он, конечно, прошел через всю мою жизнь.

В московском кругу музыкантов я стал достаточно известен, и я тоже знал всех, кто серьезно занимался джазом. Правда, со временем я начал уделять джазу меньше времени, поскольку была учеба в музыкальном училище, а затем отъезд на север, в Магадан. А вернувшись в Москву, я работал аранжировщиком, также одно время играл в Москонцерте с некоторыми музыкальными коллективами, а потом стал руководителем ансамбля «Лейся, песня».

В московском кругу музыкантов я стал достаточно известен, и я тоже знал всех, кто серьезно занимался джазом. Правда, со временем я начал уделять джазу меньше времени, поскольку была учеба в музыкальном училище, а затем отъезд на север, в Магадан. А вернувшись в Москву, я работал аранжировщиком, также одно время играл в Москонцерте с некоторыми музыкальными коллективами, а потом стал руководителем ансамбля «Лейся, песня».

— Что побудило вас вскоре после окончания училища сменить в целом благополучную Москву на Магадан — город с неоднозначной репутацией? Кстати, известно, что именно там вы начали петь сами. Как вы к этому пришли?

— Стало, скажем так, небезопасно. Я дружил с разными ребятами, с «прогрессивными» студентами из МГУ. Мы общались, ходили на всякие вечеринки. Все было безобидно, но за нами смотрели внимательно, и однажды меня «предупредили», да еще в тот период в Москву должен был приехать Никсон… Незадолго до этого я проехал с гастролями по «северам», аккомпанировал одной певице и увидел, что в тех краях работают музыканты отовсюду — из Харькова, Одессы, Ленинграда — и зарабатывают при этом приличные деньги. К тому же во время этих гастролей, когда мы были в Магадане, мне предложили работу в ресторане «Северный». И, когда я понял, что из столицы мне лучше уехать, я воспользовался этим приглашением. Собрал в Москве оркестр, мы приехали в Магадан и стали играть что-то близкое к джазу, но оказалось, что там это никому не нужно. То есть мы начали работать, рискуя эту работу сразу же потерять.

Мы играли в центральном ресторане «Северный». Ресторан в те времена назывался «точкой», и за такую «точку» бились многие, так как там можно было много заработать. И мы начали заниматься песнями и даже вызвали из Москвы певца-солиста. Так джаз стал отходить в сторону. Впрочем, всю ту эстрадную музыку, которой мы занимались, я старался, если можно так выразиться, «отджазировать» — это было интересно и звучало модно.

И действительно, в Магадане я начал петь, хотя в те годы даже и подумать не мог, что в будущем именно это и станет моей профессией. Тогда я пел очень мало, по необходимости, для того чтобы мы зарабатывали. А деньги иногда сыпались буквально с неба. При

ходилось распределять обязанности между музыкантами: кто-то пел, кто-то играл, кто-то собирал деньги и записывал, какие заказы нужно будет исполнить, ведь надо было обязательно объявлять, что исполняется то-то и то-то для определенных лиц: для моряков, для старателей, для других гостей.

— Сейчас вас принято называть исполнителем в жанре шансона. А сами вы с этим согласны? Что вообще стоит считать шансоном? Ведь русский шансон — это совсем не то, что, скажем, французский, который и дал начало этому жанру.

— Нет такого понятия, как «русский шансон», есть просто песня. Пес

ня — отражение страны, отражение того или иного периода в жизни страны. Что такое Россия? Та, старая Россия? Это бурлаки на Волге. Кто они? Каторжане. Они пели песни тюремные. Некоторые стали впоследствии русской классикой, и живут они до сих пор. Есть целый пласт такой народной культуры, которая у нас называется «блатная песня». А романсы — это ведь тоже шансон. Блатная песня — та, которая превозносит блатную жизнь, всю эту «воровскую историю» в лагерях. Там много своей специфической философии, наверное, на самом деле выдуманной, но романтизирующей блатную песню. Это часть жанра, определенный пласт.

А вообще «шансон» — это просто песня, и все это знают. И мне смешно слышать понятие «русский рок»: рок-н-ролл — английская музыка. Или «русский д

жаз» — у нас под этим имеется в виду, что русские люди играют американскую джазовую музыку. А вот насчет шансона почему-то все з

десь решили, что это искусство русское и принадлежит только России. Ничего подобного! Скажу больше: даже Боб Дилан тоже шансон. Шансон — музыка, в основном исполняемая теми, кто совершенно не заморачивается, как звучит голос, не задумывается, как произнести ту или иную ноту, как спеть ее. Они просто доносят красоту или простоту мелодии, красоту или простоту слов. Доносят содержание стихов тем способом, которым могут донести. Вот, допустим, у одного человека есть скрипка Страдивари, и он весьма посредственно владеет техникой извлечения звуков, а у другого — скрипка Амати, которая гораздо проще, но этот музыкант играет великолепным звуком. Так и шансон: если мы поем, мы поем так, как бог на душу положит. Есть артисты, которые, уже став известными в поп-музыке, поющие, например, настоящую эстраду, в том числе зарубежную музыку, пытаются сейчас реализовать себя в жанре шансона. У некоторых получается, но не у всех.

И я ничего специально не делаю, чтобы петь шансон. По-моему, шансон — это когда песня тебе понравилась, и у тебя от нее по коже мурашки пошли. Я чувствую, что хочется об этом спеть, и я пою. Так было всю жизнь, так и продолжается.

— После возвращения в Москву с севера в вашей биографии были вокальный квартет «Аккорд» и вокально-инструментальный ансамбль «Лейся, песня». Причем, по общему мнению, своим всесоюзным успехом ансамбль «Лейся, песня» обязан именно вам, его руководителю.

— Меня пригласили в ансамбль «Лейся, песня» вскоре после возвращения в Москву. До меня там было два руководителя, они разошлись, и меня позвали руководить музыкальной частью. Я понимал, что без каких-то четких административных установок ничего не выйдет. И я постепенно, сам в процессе обучаясь административным навыкам, складывал из неких разрозненных частей коллектив. Раньше «Лейся, песня» состояла из своего рода группок, но у нас получилось сплотиться и создать хорошую команду. К этому я приложил все способности, которых иногда сам от себя не ожидал: научился договариваться с директорами филармоний, заходить в нужные кабинеты, и до определенного времени мне все это хорошо удавалось.

— Меня пригласили в ансамбль «Лейся, песня» вскоре после возвращения в Москву. До меня там было два руководителя, они разошлись, и меня позвали руководить музыкальной частью. Я понимал, что без каких-то четких административных установок ничего не выйдет. И я постепенно, сам в процессе обучаясь административным навыкам, складывал из неких разрозненных частей коллектив. Раньше «Лейся, песня» состояла из своего рода группок, но у нас получилось сплотиться и создать хорошую команду. К этому я приложил все способности, которых иногда сам от себя не ожидал: научился договариваться с директорами филармоний, заходить в нужные кабинеты, и до определенного времени мне все это хорошо удавалось.

— Насколько пригодились столь ярко проявившиеся способности организатора в дальнейшей вашей, американской, карьере?

— Конечно, и в Америке я продолжал этому учиться. Но по большому счету, если у тебя в характере выработалась такая черта и ты ее сумел в себе закрепить, то неважно, где ты находишься, чтобы продолжать этим заниматься. Если хочешь чего-то добиться и добиваешься — это одно. Если не хочешь или хочешь, но не добиваешься, потому что у тебя недостаточно сил и ты не слишком веришь, что можешь такое сделать, — это другое. Я почувствовал, что могу, и то, что я мог, мне удавалось. Хотя в основном в Америке, конечно, приходилось искать заработок.

— Как вам удалось достичь столь серьезного успеха в Штатах? Ведь певцов-эмигрантов там было немало, но вы стали самым высокооплачиваемым. К тому же вас пригласили работать в ресторан «Арбат», а это уже Голливуд, далеко не только эмигрантская среда.

— А кого там можно считать высокооплачиваемым? Если кому-то платили 100 долларов в неделю, кому-то — 200, а мне, скажем, — 350, то это не та разница, при которой можно говорить, что ты высокооплачиваемый артист.

Другое дело, что, если ты работаешь музыкантом в русском ночном клубе, в ресторане и привлекаешь публику, то, во-первых, ты можешь просить у хозяина надбавку к зарплате, а во-вторых, тебе приносят чаевые. Потому что, как и в Магадане, как и во Владивостоке, как и на Камчатке, так и в Америке, в ресторанах и клубах тоже приняты чаевые — я сейчас говорю про русскоговорящие круги. И нам, конечно, давали чаевые, когда заказывали всевозможные песни. И вообще эта работа была немного похожа на ту, что на севере. Отличие только в том, что мы должны были быть более гибкими и знать гораздо больше. Потому что это Запад, телевидение и радио «висели у всех на ушах», и русские, приходившие в рестораны, знали западную музыку, у каждого была своя любимая песня, которую он хотел услышать. Поэтому тебе иной раз приходилось петь, грубо говоря, «Мурку», а после нее Strangers in the Night Фрэнка Синатры.

Другое дело, что, если ты работаешь музыкантом в русском ночном клубе, в ресторане и привлекаешь публику, то, во-первых, ты можешь просить у хозяина надбавку к зарплате, а во-вторых, тебе приносят чаевые. Потому что, как и в Магадане, как и во Владивостоке, как и на Камчатке, так и в Америке, в ресторанах и клубах тоже приняты чаевые — я сейчас говорю про русскоговорящие круги. И нам, конечно, давали чаевые, когда заказывали всевозможные песни. И вообще эта работа была немного похожа на ту, что на севере. Отличие только в том, что мы должны были быть более гибкими и знать гораздо больше. Потому что это Запад, телевидение и радио «висели у всех на ушах», и русские, приходившие в рестораны, знали западную музыку, у каждого была своя любимая песня, которую он хотел услышать. Поэтому тебе иной раз приходилось петь, грубо говоря, «Мурку», а после нее Strangers in the Night Фрэнка Синатры.

— А ресторанная, скажем так, атмосфера не слишком сказывалась на качестве исполнения?

— Да что вы! Меня вот недавно спросили: «Как вы расцениваете то, что N — певец из ресторана?» Я ответил: «Ресторан — это просто место работы, какая разница? Не каждый же может петь в опере, не каждый может работать в симфоническом оркестре и зарабатывать высоким искусством. И что тут такого, если человек работает в ресторане?! Если там есть сцена, звук и свет, что же плохого в том, чтобы петь для людей, чтобы они получали удовольствие?»

Что же касается ресторана «Арбат», то это все равно эмигрантская среда. Это бывший знаменитый ночной клуб «Браун Дерби», который находился прямо на углу Вайн-стрит и Голливудского бульвара. Он был славен тем, что когда-то в нем выступали великие артисты, такие как Чарли Чаплин и Мэрилин Монро. А через какое-то время Голливуд начал снижать планку, и контингент тех, кто жил в том районе, стал сильно «засоряться». И тот «Браун Дерби», где в свое время выступали и Чаплин, и Монро, и известнейшие музыканты, и блестящие джазовые коллективы, в результате закрылся. Потом армяне, которых в Лос-Анджелесе очень много, выкупили это помещение и сделали там «Арбат». В Москве в свое время славился ресторан «Арбат», и они решили устроить такой же хороший, большой и светлый ресторан в Голливуде.

Эти армяне перевезли нас из Нью-Йорка (я ведь сначала жил там) в Лос-Анджелес. Перевезли весь наш коллектив с семьями и со всеми вещами. И мы начали выступать. В «Арбате» я проработал довольно долго. Там мы добились серьезного подъема этого, скажем так, ресторанного искусства, к нам народ просто валом валил, и зарабатывали хорошо. И при этом я продолжал учиться — изучал на курсах, как выстраивается вся концертная деятельность в шоу-бизнесе, брал классы композиции и аранжировки в Калифорнийском университете. Словом, продолжал учиться. Впрочем, полноценно запел я тоже в ресторане, несмотря на то что я музыкант, а не певец (улыбается). А потом «Арбат» сгорел. К тому времени у меня вышли первые альбомы, и я уже был достаточно популярен.

Эти армяне перевезли нас из Нью-Йорка (я ведь сначала жил там) в Лос-Анджелес. Перевезли весь наш коллектив с семьями и со всеми вещами. И мы начали выступать. В «Арбате» я проработал довольно долго. Там мы добились серьезного подъема этого, скажем так, ресторанного искусства, к нам народ просто валом валил, и зарабатывали хорошо. И при этом я продолжал учиться — изучал на курсах, как выстраивается вся концертная деятельность в шоу-бизнесе, брал классы композиции и аранжировки в Калифорнийском университете. Словом, продолжал учиться. Впрочем, полноценно запел я тоже в ресторане, несмотря на то что я музыкант, а не певец (улыбается). А потом «Арбат» сгорел. К тому времени у меня вышли первые альбомы, и я уже был достаточно популярен.

— Почему вы все-таки решили полностью перебраться в Россию, ведь в США у вас все сложилось? И ваш старший сын Дэвид тоже вскоре последовал за вами. Уж он-то, выросший в Америке, уже был настоящим американцем…

— Начались перестройка и гласность, в Америку стали приезжать русские артисты. Приезжала Алла Пугачева, с которой мы когда-то вместе учились в музыкальном училище и находились в очень дружеских отношениях. Приезжали театральные артисты, киноактеры, певцы. И все мне говорили: мол, давай приезжай к нам, тебя в России все знают, твои кассеты везде слушают, на каждом углу, во всех автомобилях звучит твой голос. В общем, начиная где-то с 1988 года, меня начали интенсивно уговаривать приехать. А я как-то не решался ехать, не знал, как и что там в России. А потом все-таки согласился. Меня уговорил известный предприниматель Леонард Лев, который занимался в том числе и концертной деятельностью. Это был очень уважаемый человек в кругах иммиграции. Он полетел в Советский Союз, договорился с Госконцертом, и меня пригласили в Россию уже официально.

Та первая поездка в Россию и стала для меня решающей. За три месяца мы дали 75 концертов — на стадионах, во дворцах спорта по всей стране. Три летних месяца были сплошные аншлаги, и во мне поселился этот «микроб» успеха. Я ведь и раньше выступал во дворцах спорта, мы там выступали с «Лейся, песня», но в тот раз все происходило совсем иначе. Страна была уже другая, появился «воздух свободы», кругом начиналась какая-то предпринимательская деятельность, кооперативы и прочее. И зрители меня принимали ТАК, что устоять было невозможно. Когда на своем первом концерте, который прошел в Киеве, как сейчас помню, 25 июня 1990 года, я вышел на сцену и услышал этот рев трибун и когда каждую песню зрители узнавали, как только начинал играть оркестр, и аплодировали, я был настолько поражен и воодушевлен, что сказал себе: «Я хочу здесь жить, мне здесь нравится!» Там, в Штатах, для меня все было понятно. Мне нужно было развиваться, а там развиваться было уже невозможно. Особенно иммигранту с корявым английским произношением. Да, я мог еще чего-то добиться, работая в каких-то студиях, но я осознавал, что это было не совсем то, к чему я стремился. В России я видел огромные перспективы. Прежде всего потому, что тут все только начиналось. Здесь толком пока и не знали, что такое хорошая аппаратура, оборудование, как делать шоу-программы, как их записывать и т. д. Тут я мог применить то, чему научился там. «Тем более, решил я, если я разговариваю на том же языке, что и вся страна, если я думаю и пою по-русски, то почему же мне здесь не жить?»

Что же касается Дэвида, то он свободно владеет двумя языками: английский у него родной, русский он знает очень хорошо. Сын работал какое-то время на CNN. Когда окончил университет, ему предложили работу не творческую, а более административную, для которой он и имеет специальное образование. Но Дэвиду всегда нравилось кино. И однажды он получил предложение спродюсировать звук для полнометражного мультфильма о дочери русского царя, он назывался «Анастасия». Ему дали бюджет, он приехал в Россию, я его познакомил с Тиграном Кеосаяном, и вместе они сделали отличный проект: записали музыку, организовывали озвучивание всех ролей с русскими актерами. Эту работу, когда сын представил ее на студии 20th Century Fox, признали лучшей среди 29 фильмов с иностранным звуком. Дэвид, конечно, был вдохновлен, он увидел в России перспективы и переехал сюда в 1996 году. Я в это время уже жил в Москве.

— Ваши дети не стали музыкантами. Дэвид, правда, имеет отношение к музыке, но как продюсер. А вот у внуков (у вас ведь их сейчас семеро?) появилась тяга к музыкальному творчеству. Один из них, Ной, даже организовал группу. Это что: гены или определенное влияние на внуков оказал ваш пример?

— Вообще мой сын Антон, отец Ноя, и сам с детства увлекался музыкой. Школьником он приводил ребят домой, они выставляли свои огромные колонки и другое оборудование и писали рэп, Антон «читал» текст и сочинял. Ной пошел, наверное, по его стопам. Ну и гены, конечно, сыграли свою роль: если семья музыкальная, то что-то передается по наследству. Ной уже взрослый парень, ему 20 лет, он выпустил свой альбом, его группа называется Youn Gravy («Молодой сок»).

И Дэвид тоже играл на гитаре и на фортепиано. Он брал эти классы, пока учился в университете. Дэвид весьма музыкален и слышит гораздо лучше, чем я. И вообще он немало знает о звуке и работе в студии.

По музыкальной линии у нас идет и сын Дэвида Миша. Когда мальчик стал проявлять интерес к музыке, его родители попросили меня сходить с ним в музыкальную школу при Московской консерватории в Мерзляковском переулке. Я взял Мишу за руку, привел на консультацию, и по слуху он показал очень хорошие результаты, хотя никогда не играл ни на одном музыкальном инструменте. Мишу приняли в нулевой класс, и на следующий год он успешно поступил в первый класс музыкальной школы. Сейчас Мише 10 лет, он переходит в четвертый класс, играет на фортепиано и хорошо учится, его преподаватель — Ольга Евгеньевна Мечетина, заведующая фортепианным отделением детской музыкальной школы Академического музыкального училища при Московской консерватории имени П. И. Чайковского. Не знаю, как будет дальше, Миша ведь совсем еще мальчишка, но пока он увлечен музыкой.

— Как исполнитель песен отдаете ли вы предпочтение каким-то авторам?

— Много хороших песен для меня написал Игорь Зубков. Я спел замечательные песни Игоря Крутого. Прекрасные произведения, в том числе «Душа болит» и другие популярные песни, для меня написал Александр Морозов. Я исполнил немало произведений Александра Розенбаума. Начал ими увлекаться в то время, когда здесь Розенбаум был под запретом, а я жил в Нью-Йорке.

— В заключение традиционный вопрос: темпы не собираетесь сбавлять? Что в творческих планах?

— Сегодня моя творческая жизнь во многом гастрольная: это и отдельные концерты, и целые гастрольные туры по городам России и по разным странам. Что касается издания какой-то музыки и новых альбомов, то это как-то потеряло смысл, потому что расходы и труд, которые ты должен вложить в создание песни, сейчас совершенно невозможно окупить. Нужно потратить деньги на студийные работы, на привлечение квалифицированных людей, вложить свои профессиональные знания. То есть это большой моральный и материальный вклад, который вернуть теперь практически невозможно — все ушло в интернет, все «сожрали» пираты. Эффективных рычагов возврата этих средств не существует.

Что нового в моем творчестве? Иногда я нахожу старые и подзабытые песни, слушаю и думаю: «Какая же хорошая песня, почему я столько лет ее ни разу не пел на концерте?» И исполняю. Если песня звучит немного старомодно, пытаюсь придать ей современное звучание. А вот чтобы меня «заразило» какое-то новое произведение, чтобы оно меня не отпускало, снилось ночами, такое, к сожалению, бывает нечасто. Да, мне присылают сотни новых песен и стихов, но меня редко что-то цепляет. Боюсь, не возраст ли это (улыбается). Хотя, скорее всего, все-таки не он, поскольку иногда все же появляются произведения, которые мне очень нравятся. Думаю, я просто стал более разборчив и больше ценю свое время, поняв, что не стоит его раздавать направо и налево. Б (Босс июнь 2019)

ШУФУТИНСКИЙ Михаил Захарович, музыкант, певец, исполнитель, продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации.

ШУФУТИНСКИЙ Михаил Захарович, музыкант, певец, исполнитель, продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации.

Родился 13 апреля 1948 года в Москве в семье участника Великой Отечественной войны врача Захара Давидовича Шуфутинского.

Окончил музыкальную школу по классу баяна и Московское музыкальное училище имени М. М. Ипполитова-Иванова (ныне Государственный музыкально-педагогический институт имени М. М. Ипполитова-Иванова) по специальностям «дирижер», «хормейстер», «преподаватель музыки и пения».

Одновременно с учебой серьезно занимался джазом и выступал на известнейших джазовых площадках Москвы. После окончания училища с 1971 года вместе с музыкантами своего оркестра работал в Магадане, где и взял на себя часть вокальной нагрузки ансамбля и начал петь. В 1975 году вернулся в Москву, некоторое время проработал в Москонцерте с вокальным квартетом «Аккорд». Затем стал руководителем ВИА «Лейся, песня», приобретшим вместе с новым руководителем всесоюзную популярность.

В 1981 году вместе с семьей эмигрировал в США. Работал как музыкант, аранжировщик, пианист, продюсер, а также как певец. В качестве музыканта играл в составе различных ансамблей, затем создал собственный оркестр «Атаман». Выступал в ведущих русских ресторанах и клубах Нью-Йорка, позже переехал в Лос-Анджелес, где начал выступать в ресторанах «Арбат», «Подмосковные вечера» и других. Затем создал собственную музыкальную компанию.

К середине 1980-х Михаил Шуфутинский стал одним из любимейших сольных исполнителей русскоязычной части населения США, а вскоре его популярность распространилась на весь русскоговорящий мир.

В 1990 году впервые после своего отъезда приехал в СССР, где с оглушительным успехом провел серию концертов. Вскоре переехал в Россию на постоянное место жительства.

М. З. Шуфутинский выпустил около 30 сольных альбомов и 17 музыкальных сборников. 18 раз удостаивался звания лауреата ежегодной национальной премии «Шансон года».

Автор автобиографической книги «И вот стою я у черты…»

Живет и работает в Москве.

Двое взрослых сыновей. Семеро внуков.